中医学科

五先年の中国伝統医学の知識で21世紀に求められる真の医療者を育成します。

中医学科とは、漢方薬を用いた治療法を、その基礎的理論から診断学・薬学・方剤学、そして実際の内科・婦人科・小児科等における各病態に応じた処方学までを系統的に学ぶ学科です。

中薬(生薬)には、それぞれに持つ薬性(四気・五味・昇降浮沈・補瀉・帰経・有毒無毒)があり、その薬性に基づいて数種の生薬を組み合わせた方剤が構成されています。

日本でも「薬局製剤」として、200種類を超える方剤の使用が認められているのですが、医学部や薬学部での教育には、これら漢方薬の方剤の運用に関する専門的な教育が行われていないため、これら200種類を超える方剤が十分に、また正しく使用されていないのが現状です。

本学科では、この天然の資源であり、有効な薬材資源である漢方薬(方剤)が、日本においても十分に、また正しく使われるようになるために、先ず第一に医師や薬剤師、また登録販売者の方々に学んでいただくことを目的としています。

| 受講対象者 |

|---|

| ・医師 ・歯科医師 ・薬剤師 ・栄養士 ・登録販売者 ・獣医師 ・薬膳に携われている方 ・その他 |

| 学習内容 |

|---|

| ・中国医学史 ・中医基礎理論 ・中医診断学 ・中薬学 ・方剤学 ・中医内科学・中医小児科学 ・中医婦人科学 |

| 取得可能な資格 |

|---|

| ・国際中医師ライセンス(国際中医専門員)受験資格取得 |

▲臨床応用講座

漢方診断に重要な脈診と舌診の実技を行います。

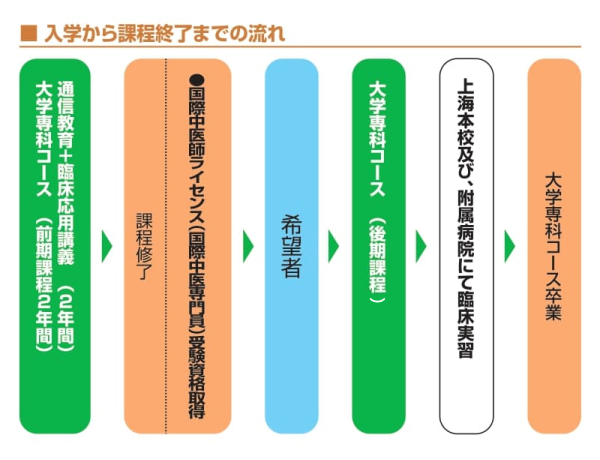

学習内容・学習方法・流れ

■大学専科コース(前期課程)

| 中医学科 | 1年次 (日本) |

[通信学習] ・DVD教材(講義) ・印刷テキスト ・報告課題 + [定期スクーリングセミナー授業] |

中国医学史・中医基礎理論・中医診断学・中薬学 |

| 2年次 (日本) |

中薬学・方剤学・中医内科学・中医小児科学・中医婦人科学・(※1)西洋医学基礎(解剖学・生理学) | ||

| 〔(※1)西洋医学基礎について〕 ・医師、薬剤師、鍼灸師など医療系有資格者は免除。 ・医療系資格を取得されていない方は、後期課程に進む場合に必修となります。 ・前期課程のみの受講でもご希望の場合は受講可能です。 ・受講のお手続はご入学の際、又は受講中でも随時受付致します。 ・学費は追加で納付手続が必要となります。 |

|||

■大学専科コース(後期課程)

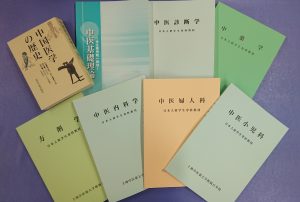

教材について

■テキスト

| 科 目 | 頁 数 | 科 目 | 頁 数 |

|---|---|---|---|

| 中国医学史 | 750頁 | 方剤学 | 278頁 |

| 中医基礎理論 | 178頁 | 中医内科学 | 354頁 |

| 中医診断学 | 222頁 | 中医小児科学 | 118頁 |

| 中薬学 | 276頁 | 中医婦人科学 | 108頁 |

| 中薬便覧 | 17頁(170種) | – | – |

- ▲中薬標本 生薬170種

- ▲テキスト

■DVD教材

講義教材としてDVD教材を使用します。

上海本校の各課程の最も権威のある教授陣による講義を日本語で編集しております。

テキストとDVDを併用することにより、更に理解が深まり、教室で学ぶものと同じ効果が得られます。

テキスト配布と同時にDVD教材を配布し、以後定期的に配布いたします。

| 科 目 | 内 容 | 巻 数 | 時 間 |

|---|---|---|---|

| 中医基礎理論 | 「中医基礎理論緒論・陰陽五行学説」「臓象学説」 「経絡学説・病因」「発病原理・発病機序」 | 4巻 | 480分 |

| 中医診断学 | 「緒論・望診・聞診」「問診・切診」「八綱弁証・気血弁証」「臓腑弁証」「舌診」 | 5巻 | 480分 |

| 中薬学 | 「中薬学総論」 | 1巻 | 60分 |

| 方剤学 | 「方剤学総論」 | 1巻 | 120分 |

| 中医内科学 | 緒論・「各論1」、「各論2」、「各論3」 | 3巻 | 360分 |

▲DVD教材

■報告課題(全22回)

各科目2回から4回出題し、各学科2年間で22回の報告課題の提出が必要です。

出題と添削指導は専任教官により、日本語で行います。充実した内容で、これを解答していくことと、学習した内容の復習とにより深い理解が得られます。

学習を進めていく過程で、疑問や質問等がある場合は、FAX或いはEメールで随時受け付けています。

| 科 目 | 提出回数 | 科目 | 提出回数 |

|---|---|---|---|

| 中国医学の歴史 | 2回 | 方剤学 | 2回 |

| 中医基礎理論 | 4回 | 中医内科学 | 3回 |

| 中医診断学 | 4回 | 中医小児科学 | 3回 |

| 中薬学 | 2回 | 中医婦人科学 | 2回 |

〔(※1)西洋医学基礎 (「(※1)西洋医学基礎について」参照)〕

・テキスト:解剖学・生理学各1冊

・報告課題:6回

卒業生のコメント

(皆様のお声を定期的に更新させていただいております)

中医学科卒業 吉田 也恵

医師・淀川キリスト教病院 腫瘍内科/呼吸器内科

20年前、自身のアトピー性皮膚炎に対して漢方治療を受けたのが、私の中医学との出逢いでした。医学生であった私は独学で東洋医学を学び始め、医師になってからは漢方専門医研修を受けて自分なりに臨床で実践してきましたが、なかなか中医学の知識を整理して深めることができていないと感じていました。そのため、一から勉強をし直す気持ちで上海中医薬大学附属日本校中医学科へ入学し、学ばせていただきました。大学で系統的に学習したことで、自身の理解を深めてさらに土台を固めることができ、今後どのようにして発展させてゆけるかの道筋が見えたように感じています。西洋医学の診療に従事する中で、患者さんのために東洋医学を活かせる場面は非常に多く、中医学的な四診・弁証論治を大切にして漢方薬を処方し併用しています。大学の全ての課程を修了するのは大変ではありますが、やり遂げることの意義は大きく自信にもつながりますので、中医学を志している方々へは本学での学びを是非お勧めしたいと思っています。

中医学科卒業 藤原 夏江

薬剤師 つぐみ漢方堂薬局経営

わたしが中医学を勉強し始めたのは約10年前。

最初は処方箋の調剤薬局で薬剤師として勤務していました。自身の体調不良で5年以上 西洋医学の病院に通っていましたが全く治らず、再発を繰り返す日々…。

思い切って漢方薬局を頼って行くと、なんと!

1ヶ月経たないうちに完治したのです。東洋医学の素晴らしさを自身の体で経験し本格的に勉強したいと思い、こちらの上海中医薬大学附属日本校に入学しました。

とても優れた教材の内容、順を追って進むわかりやすいカリキュラム。自分の知識がどんどん高くなっていくのが実感でき、自身が付きます。

先生方やスタッフの皆さんもとても親切で、上海中医薬大学附属日本校で学べた経験が、わたしの宝物となりました。

中医学科卒業 篠原 明宏

薬剤師 安博株式会社 取締役

遡ること2010年。薬剤師となった私ですが「薬の専門家」としてきちんと漢方薬というものを理解しているのかと疑問を感じ本校に入学をいたしました。独学では曖昧にしか理解をできなかった中医学のことを、本校の専門的な学習を通じ理解を深めることができ、更に中医学というものが非常に理論的かつ体系的に優れた学問である事に魅了された私は上海にある本校へ留学もいたしました。しかし帰国後は10年近く、いわゆる普通の保険薬局に従事してまいりました。現場では西洋薬中心となっております。日々の業務の中で中医学・西洋医学それぞれの良いところがあるためどちらかに偏るのではなく双方からの専門的な目線で患者様にアプローチする必要性があると強く感じております。

また昨今、薬の過量投与などが問題視され、予防医学が注目を集めております。中医学は決して「昔」の医療ではなく「未来に繋がる先進的」な医療です。

今後大きな変革を迎えるであろう医療業界において、本校のような専門的な場で中医学を学んだ事は私にとって非常に大きな力になると信じています。

中医学科卒業 楊 灵

2021年中医専科を卒業した楊 灵と申します。2007年東京大学建築専攻に入学し、その後日本の大手メーカに入社しましたが、上海中医薬大学附属日本校に入学したきっかけは母親でした。母親が地元で不妊治療に有名な中医師で、長年不妊に悩んでいる夫婦が、漢方治療で子供を授かられ、どれだけ嬉しかったかをよく母親から聞きました。すごく遣り甲斐のある仕事と感銘しました。幼い頃から中国の古典文学に興味を持ち、中医を学ぶことで古文を読めるから、好きで中医を勉強し続けてきました。上海中医薬大学附属日本校が、単なる授業することではなく、各科目の試験を合格すれば、上海本校まで1年間留学できることが他の中医学校にはない、とても魅力的と感じて上海中医薬大学附属日本校に入学すると決めました。この貴重な機会を生かして、母親のような中医師になれたらと思って頑張り続けています。

中医学科卒業 川上 哲平

登録販売者・国際中医師(国際中医専門員)・川上薬店

.jpg)

私の実家は漢方の薬屋を営んでおり、将来的に継いでいこうと考えたときに、一度きちんと漢方について勉強しようと思い、色々な人の話を聞いて上海中医薬大学附属日本校に入学することに決めました。

当時は全く関係のない仕事をしながらの入学となり、勉強の内容は難しいもので課題にも苦しみましたが、今振り返ってみると難しい内容を細かく詳しく説明してくれているテキストをよく読み、要点を押さえた課題をやっていくことで中医学の力がついていき、無事試験にも合格しました。

現在は店頭に立ち、学んだことを基礎として来店されたお客様のお悩みを解決するために日々尽力していますが、迷う事・悩む事も多々あります。そんな時に上海中医薬大学で学んだことを思い出し、参考にしています。一生勉強が必要な学問ですが、土台になる部分を築く事が出来たのは一生の宝物になると思います。

中医学科卒業 吉富 博樹

薬剤師・国際中医師(国際中医専門員)・吉富薬局

.jpg)

熊本県水俣市で吉富薬局を営んでおります。

薬局製剤を中心に、300種類以上の生薬と日本で流通するエキス剤に囲まれて日々漢方専門相談を完全予約制で行っております。

私は嘗て、日本漢方に挫折して、師との出会いから中医学を学びました。師を事故で失い絶望から途方に暮れました。その頃、上海中医薬大学日本校とのご縁をいただき、基礎から再度学び直しました。兎角、自学では「しなくてよい」などと勝手に決めてしまいがちです。薬剤師になり、学生時代と違う所は、「分からなくていい」では済まない世界に生きています。ただ暗記するだけでは、結局分からずじまいになってしまいます。現在、弁証論治という手法を身につけることが出来、格段中医の実力がつきました。我々、薬局漢方において「診断学」はとても重要です。「処方学」だけでは正確な処方決定は出来ません。もちろん、「基礎理論」なしには語れません。本校の付属病院の中医師の先生達からも親切にしていただき、コロナ禍までは毎年数回診療実習を繰り返して来ました。後漢から明時代までの古典を翻訳し、同学の友人達と福岡を拠点として勉強会を毎月開催しております。最近になって日本漢方の素晴らしさがやっと分かって来ました。30年学んでやっと分かった事があります。分かったつもりで、また分からなくなったりと。一生基礎の繰り返しだと思います。これを開いた同志にエールを送ります。素晴らしい世界へようこそ。

中医学科卒業 奥 圭太

鍼灸師・国際中医師(国際中医専門員)・むくの木鍼灸整骨院経営

私は学生時代より中国武術と中国医学を学び、道場と鍼灸整骨院を営んでいます。武術は中国や香港等、国内外で師について学んできましたが、その経験から本場の文化を感じ、そのやり方に近い形で学ぶ事が、重要だと考えていました。

特に中医学に関しては、現在の中医薬大学ではどの様に学び、臨床に繋げているのかを知ることは不可欠だと感じ、上海中医薬大学附属日本校に入学を希望しました。

在学中は、スタッフや講師の方々のサポートのお陰で、自分のペースで勉強を進めることができましたし、実際の中医大学と同じ教科書で学習出来ることで、基礎的な知識を一から学び直せた事が後々の自信にも繋がったと思います。授業を通して、レベルの高い先生方や友人達とも交流し、更なるレベルアップに繋がる様な交流や情報交換の機会も数多くありました。

今後も、中医学が社会に貢献し更なる普及と発展に貢献できるように本学で得た知識と経験を活かして研鑽を続けたいと思います。

中医学科卒業 輿水 千波

登録販売者・国際中医師(国際中医専門員)

現在、鍼灸併設の漢方薬局に従事しております。

実際に現場に立ってみると、弁証する為の洞察力、とっさの判断力、そして何より深い知識力が必要とされますが、それが根底にあった上での「聞く力」「伝える力」、つまり患者様の立場に合わせたカウンセリング力の必要性を痛感しています。

上海中医薬大学附属日本校において、先ずはテキストをしっかり学習し、報告課題を提出し、試験に合格できる力を身に着けさせて頂きましたが、試験合格は最初の一歩です。そこから日々患者様や身の回りの方の為にどう生かしていくかは、自分次第。そして学びは一生だと思います。

上海中医薬大学附属日本校での授業はとても充実して楽しく、この学校を通して切磋琢磨し合える一生モノの中医仲間もできました。

晩婚化や高齢化が進み、ストレスフルな今の世の中において、中医学の力が必要とされる分野は沢山あります。是非皆さんも一緒に東洋の叡智を広めて行きましょう!!

中医学科卒業 西村 信一

医師 西村医院院長

天満の教室で先生方に情熱をこめられた講義をしていただいたのは阪神大震災の年の春でしたが、その後5年程も在籍させて戴き勉強することができました。

現在8割位の患者さんには漢方を使用し、站功や三線放松功も治療の一つとして取り入れており、中医学は重要な方針と道具になっています。

漢方併用は一般的印象とは逆に即効性が得られますし、経過も穏やかになる例が多いです。習慣性に陥り易そうな方には漢方使用は特に有意義であります。

予想外の効果がしばしばあり、中医学の奥深さを感じることも多くあります。また、「気」については、その概念に変遷はあるにしろ、

実践する中ではやはり実体的なものと感じられ、私にはますます奥深さの印象が増している昨今であります。

中医学科卒業 渡邊 一哉

鍼灸師 国際中医師(国際中医専門員) 円山漢祥院院長

私は、中国医学の三大古典「傷寒論・金匱要略」「黄帝内経」「神農本草経」の研究をライフワークとしております。

近年、中国の高名な老中医の先生方の古典研究に関する論説に触れる機会があり、その際、その中で使われている現代の中医学用語に少なからず困惑いたしました。

そこで、現代の中医学を正確に理解しておくことは、今後のために必要不可欠であろうと考え、思い切って当校マスターコースで学ばせていただくことにしました。

マスターコースの教育カリキュラム・教材等は秀逸であり、古典研究の傍ら短期間に中医学の知識を身に付けることができ、大変感謝しています。

中医学科卒業 崎山 久美子

薬剤師 国際中医師(国際中医専門員) 花凛堂漢方薬局経営

私は薬剤師ですが、中医学を勉強したのは上海中医薬大学附属日本校が初めてでした。在学中は、内容が難解で課題を毎月提出するのが精一杯でしたが、

スタッフや講師の方々のサポートのおかげで無事卒業し、国際中医師ライセンスを取得することができました。

現在、大阪で漢方薬局を開業し毎日漢方相談を行っていますがテキストを見直すことも多く、そのたびに新しい発見があります。

中医学は終りのない学問です。その始まりが上海中医薬大学附属日本校でよかったと思っています。

中医学科卒業 高木 明子

薬剤師

私が中医の勉強を始めたのは、今から6年前です。病院薬剤師として勤めていくうちに、西洋医学の限界に出会うことも多くなり、また病院の漢方外来で処方される漢方薬について、患者様にありきたりの説明しかできないことに情けなく思い、上海中医薬大学に入学しました。

仕事が忙しく、課題も大変でしたが、自分のペースで勉強し、試験を受けることができたので続けていけたと思います。中国への留学では、本当に良い先生に出会え、大変勉強になりました。

また上海中医大学の日本人本科生とも交流が持て、貴重な体験となりました。

この経験をいつか生かせるよう、今後もがんばって行きたいと思います。

中医学科卒業 中野 厚

医師・国際中医師(国際中医専門員) 中野内科医院院長

ある大学の東洋医学研究所で5年ほど学んでいましたが、日本漢方では個々の症例に対して、「傷寒論」等原典に照らし、即どの方剤が適応するのか?を考えるような印象があり、

いつまでも木は診るが森が見えない感が否めないでいました。しかし、かたや中医学は、中国からの留学生との議論の中で非常に難解に思え、取つきにくい印象がありました。その後、本校の存在を知って中医を学ぶうちに、系統的に中医弁証というSystematicな診断processを習得することができ、ある程度の確信をもって方剤構築・処方選択をすることができるようになりました。古典通読はもちろん大切かもしれませんが、より効率的に早く漢方診断力をつけるには本校で勉強するのが一番!だと思います。

中医学科卒業 大串一稔

薬剤師・国際中医師(国際中医専門員)元気堂薬局代表

当薬局では、因地制宜の観点から「和漢、中医学の長所を取り入れ、日本人の体質にあった身体にやさしい漢方」が治療への早道と考えています。

当薬局では、因地制宜の観点から「和漢、中医学の長所を取り入れ、日本人の体質にあった身体にやさしい漢方」が治療への早道と考えています。

更なる治療体系の確立を目的として、今まで学んできた中医学の総括と自身の弱点の発見のために上海中医薬大学附属日本校で学ばせていただきました。

優れたカリキュラムと親切なスタッフの方々のおかげで、忙しい中でも学習を続けることができました。今後も、一人でも多くの患者さんのお役に立てるよう

、研鑽を続けていきたいと思います。